浅谈失语症与近代哲学的语言学转向

如果你看过这段视频,一定对她语无伦次的话印象深刻。这是因为她得了失语症。

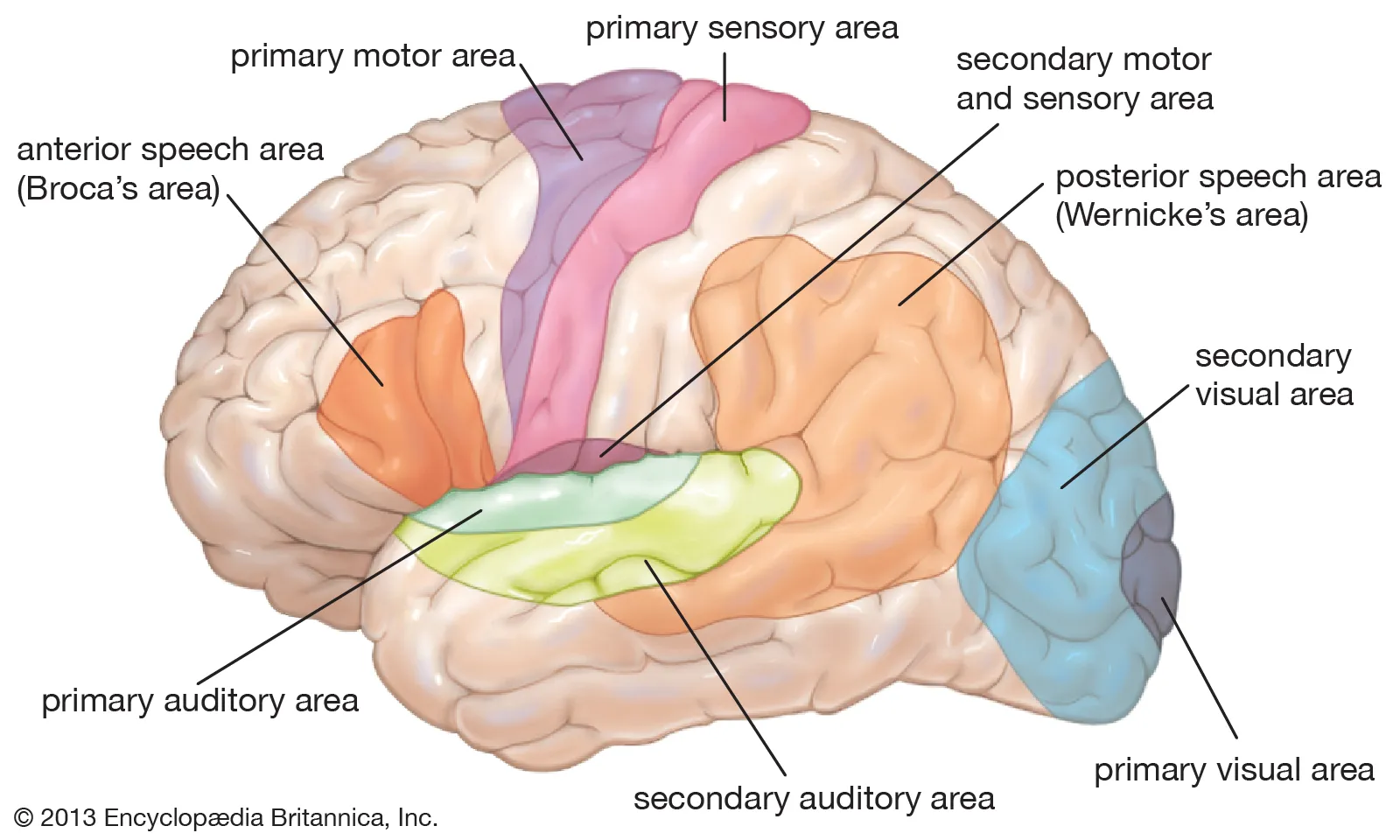

失语症(Aphasia)是一种由于大脑语言中枢受损而引起的获得性语言障碍。我们中学了解过大脑掌控语言的区域,如:

- 布罗卡氏区(Broca’s Area): 位于额下回后部。此区域负责语言表达。受损后,患者能理解他人说话,但自己说话极其费力,词汇断续(表达性失语),常为电报式语言,如“喝……水”。

- 韦尼克氏区(Wernicke’s Area): 位于颞上回后部。此区域负责语言理解。受损后,患者说话流利但语无伦次(“语词杂拌”),内容毫无意义,充满错语,且无法理解他人的话(感觉性失语)。

- 弓状束: 连接上述两个区域的神经纤维。如果这里受损,患者能听懂也能说话,但无法重复刚听到的话(传导性失语)。

注意到什么了吗?实际上语言并不是直接和前额叶皮层相连的。相反,语言中枢的工作是把思维中全息的想法压缩到线性的语言里。

大脑的前额叶、边缘系统等的思维往往是并行、全息、多维的。当你感到“思乡”时,那是一种复杂的复合体:包含了具体的图像(故乡的树)、海马体调用的记忆片段、杏仁核产生的情绪(忧愁)、以及当下的生理感受。这是一种 “高维状态”。

但我们的发声器官(嘴巴)和接收器官(耳朵)在物理上是线性的(基于时间序列), 这导致语言也是线性的、一维的。我说「思乡」,你就会懂我想描述的感觉。但真的是这样吗?如果我想描述「我想起了家乡下雪时,空气中凝结的水汽在路灯下闪烁的光芒」的感觉呢?这样的感觉还可以有无数个并行,但我们不得不把这些感觉凝结到「思乡」这个词里,哪怕它无法100%复刻我们内心的想法。

语言区的工作,就是强行将这个「高维」的思维,线性化、离散化成「一维」的时间流。

因为我们的嘴巴一次只能发一个音,所以我们必须把同时发生的思维拆解成先后顺序;我们的感受是连续的谱系,但语言是离散的词汇。我们必须从无限的情绪中选出一个最接近的标签(比如「惆怅」)。

在这个过程中,布罗卡区和韦尼克区就像是一个 压缩机 。它们不仅仅是「筛子」,它们实际上是在进行 有损压缩 。把你那宏大的、不可言说的思乡之情,压缩成了「我有些惆怅」这几个有限的符号。

在失语症患者中,这种机制坏掉了:

- 布罗卡失语(表达性失语): 患者脑子里可能清楚地知道那个“思乡”的高维全景,但他无法将其序列化。他只能崩出核心关键词:“家……想……难受……”。因为负责搭建句法架构(把词串成串)的“小脑”坏了。

- 韦尼克失语(接受性失语): 患者能滔滔不绝地说话,语法流畅,但词不达意,全是“词语沙拉”。因为负责将“意图”映射到“正确词汇”的Embedding层坏了。

为什么我们走路时不用思考“先抬左腿还是右腿”?因为有小脑帮助我们思考。小脑负责肌肉运动的平滑、协调和自动化,你只需要想「走路」,就会自动开始走。而布罗卡/韦尼克区起到了类似的 “语言自动化” 的作用。正常人说话时,不需要显式地去思考主谓宾结构,词汇会自动跳出来。

如果用LLM来比喻大脑的话,我们可以这样作比:

前额叶/顶叶/边缘系统(User & Context): 产生意图、维持上下文、设定目标(Prompt:我想表达一种思乡的淡淡忧伤)。

韦尼克区(Embedding Layer & Attention): 根据意图,在海量的词汇库中检索对应的语义向量。它负责确认“惆怅”比“难过”更贴切那个高维意图。

弓状束(Arcuate Fasciculus,连接布、韦的通路): 类似Transformer内部的数据总线,传输信息。

布罗卡区(Decoder & Syntax Engine): 负责预测下一个token,并施加语法约束(S-V-O筛子)。它确保你不会说成“惆怅我有些”。

运动皮层(Motor Cortex): 最后的输出层,执行发音。

我们可以看一种极端的病例:完全性失语或失语性缄默,但智力保留的患者。

神经心理学中有大量案例显示,失语症患者虽然失去了语言工具,但他们依然可以完成复杂的逻辑拼图、理解非语言的幽默(比如看卓别林的默剧仍然会笑)、拥有完整的情绪体验和复杂的意图。

这意味着,他们内心深处的「意义」或者说「思维」仍然在正常运作,只是负责输出的接口烧毁了。

哲学家杰里·福多曾提出 “心语假说” ,认为人类思维本身就在用一种内部代码(称为「思维语」)运行,而汉语、英语只是这种内部代码的“渲染输出”。失语症坏掉的是渲染器,而不是代码本身。

二十世纪的语言学与心理学大规模转向语言学。他们认为,「语言的界限就是世界的界限」(维特根斯坦语)。但根据上面我们的论证,似乎在语言之外仍然有独立的思维存在。这矛盾吗?

“语言学转向”(以维特根斯坦、海德哥尔、分析哲学为代表)的一个核心教条是:意义是在语言结构中生成的,而不是先于语言存在的。

索绪尔认为,词语的意义不来自于它指向的事物,而来自于它与其他词语的差异(“猫”之所以是“猫”,是因为它不是“狗”也不是“帽”)。在这个框架下,如果你拿掉了语言,你就拿掉了“世界”和“意义”。

但是,失语症(尤其是布罗卡氏失语)是这一理论的活体反例。 哪怕患者的言语区已经坏掉,患者脑中仍然有意图存在。他们能感觉到“我在生气”,能理解复杂的社交场景,能有逻辑推理。这就证明了:意义可以在非语言的状态下存在。

语言不是意义的容器,而是意义的传输协议。 既然只是协议,那么研究协议本身(分析哲学做的事),自然无法触及那个作为源头的意图。

因此认为,极端的唯名论或者说强萨丕尔-沃夫假说确实是错误的。因为前额叶产生的意图是第一性的,而言语是第二性的。神经科学告诉我们,大脑大部分时间的运作(预测编码、模式识别)都是在无声的、非符号的层面上进行的。

但请我们思考一下,没有语言的“意义”算“意义”吗?

你脑海中漂浮的「思乡意图」是一团模糊的、连续的生化电信号。它可能包含了胃部的抽搐、嗅觉皮层的活跃(记忆中故乡泥土的味道)。这确实是「意义」,但它是 私人的、不可通约的 。除非未来有脑机接口,否则你永远无法复刻别人脑海里的感受质。

当你通过语言区将其坍缩为“思乡”这个词时,你实际上做了一个巨大的 跨越 :你将私人的体验,归类到了一个 公共的、历史的、社会的框架 中。你实际上定义了那个情绪。

失语症患者的痛苦,往往不仅仅在于“说不出”,而在于“想不清”。很多患者反馈,失去语言能力后,他们的思维变得碎片化、瞬时化,难以进行长链条的推理(因为长链条推理需要语言符号作为暂存内存)。

语言这个「筛子/模型」,反过来定义了「意义」究竟是什么。 在这个层面上,语言学转向是对的:我们确实生活在语言编织的网中,不仅用它表达,更用它来 定性 我们的体验。

语言学转向并非完全错误,但确实不够精确。意义是分层的:

第一层意义,我称之为生物性意义(或者也可以称感受质),是实在论的。它位于前额叶、边缘系统、感官皮层,是模拟的、全息的、私人的、流动的。无论有没有语言,痛苦就是痛苦,意图就是意图。失语症患者保留了这一层。

而语言性意义才是语言学转向想描绘的。语言性意义是建构论的。它们是数字的、公共的、逻辑的、固定的。这一层确实是由语言规则构建的。人类文明、科学、法律和复杂推理,全部建立在这一层之上。

语言学转向的误区在于,它们常常忽略了生物性意义的存在,或者认为其是不可知的(对于不可言说之物,必须保持沉默)。

与其说是语言学转向是错的,不如说它是“由于技术限制(当时没法看fMRI,也没造出AI)而导致的过拟合”。现代认知神经科学正在把哲学从“语言的牢笼”里解救出来。